![]()

|

「つい…」、そう始めは、この軽い「つい…」という言葉です。 つい面白そうだから始めてしまったことが、どんどん大きくなって自分の首を絞めてしまう。これまで何度も同じ目に遭っているのに全く学習能力がありません。 「そんなの作るの?止めといたら」という家族の言葉をもっと尊重すべきでした。でも、始まってしまったものは止める訳にはいきません。B級談義の方でログを付けていましたが思ったよりも容量が増えてしまいました。せめて車の方はこちらの方で記録を残します。また、最終的にジオラマ化するときもこちらの容量を使います。 取り敢えず、その1のスタートです。 |

|

|

|

|

|

作業開始です。 まずはベース車両から作ります。自動車は殆ど作っていなかったので基礎がありません。取り敢えず下から上へを原則に作業をします。 |

|

|

|

|

|

タイヤのホイールが3つオプションがあります。どれを使うべきか悩みます。 |

|

|

|

|

|

そういう時は資料を確認です。 スチールホイールを使っていました。 |

|

|

|

|

|

スチールホイルに下地処理、シルバーで塗装です。 以前に自動車のディーラーで聞いたのですが、スチールホイールも元々はシルバーでなく黒い色で納品されるとのことで、ディーラーの工場で塗装します。 同じことをしたわけです。 |

|

|

|

|

|

タイヤの出来上がり。 |

|

|

|

|

|

ブレーキドラムとディスクブレーキ、車体下部の塗装も終了です。 |

|

|

|

|

|

改造用の看板も着々と準備が進んでいます。 今日はココまで。 |

|

|

|

|

|

フロントサスです。 |

|

|

|

|

|

リアサスです。 |

|

|

|

|

|

足回りの完成です。ですが、右の前輪付近は「壊れた」形状にしないといけません。 今日はココまで。 |

|

|

|

|

|

改造車の上には看板が乗ります。看板はプリンタで印刷してプラ板に貼りました。周囲を枠で囲みます。 断面が「コ」のエバーグリーンのプラ材をシルバーメタリックで塗装します。 |

|

|

|

|

|

周囲を囲って一枚出来上がり(上)。 (写真は自粛して裏側です) 二枚目も囲って、今日はココまで。 |

|

|

|

|

|

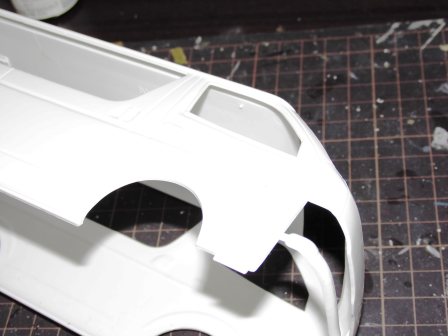

ここらから改造が本格化します。実車は右前方に特徴があります。この特徴を表現するためには扉を外さなくてはなりません。 |

|

|

|

|

|

綺麗に外すのは意外と難しく、タミヤのモデルナイフ用ノコギリを使って扉を切り離しましたが、結構時間が掛かりました。 今日はココまで。 |

|

|

|

|

|

これが目指しているフロントの姿です。可哀想ですが仕方がありません。「左」ばかり見ていて「右」の障害物に気付かないのが悪いのです。 |

|

|

|

|

|

壊れた姿を作るのは難しいので、「一旦正常に作って壊す」という暴挙を行います。 模型さん、ごめんなさい。 |

|

|

|

|

|

ということでフロント部分の作業を優先します。運転席を作ってしまいます。 |

|

|

|

|

|

本日の作業部分です。 今日はココまで。 |

|

|

|

|

|

グリル部分を本体に接着します。 |

|

|

|

|

|

右のドア部分を外せるようにするので内装を切り取ります。 |

|

|

|

|

|

外した内装はいずれドアの内側に取り付けることになります。 |

|

|

|

|

|

ドアを開けた時に見える部分を工作しますが、先ずはパテで断面を処理しておきます。 |

|

|

|

|

|

本体を被せてみました。 この写真、トラウマがあります。随分以前の話ですが、ドレスアップした自動車が自慢の友人が朝自動車に乗ったところギシギシと足回りがら変な音がするので降りて調べると、アルミホイール付きのタイヤが4本無くなっていて、代わりに4個のコンクリートブロックに乗っていたそうで。ちょうどディスクブレーキ部分がこんな風になっていたと思います。 今日はココまで。 |

|

|

|

|

|

資料で確認するとこの部分はボディ色ではありませんでした。樹脂製のバンパーですのでタイヤブラックにつや消し剤で塗ってみました。 |

|

|

|

|

|

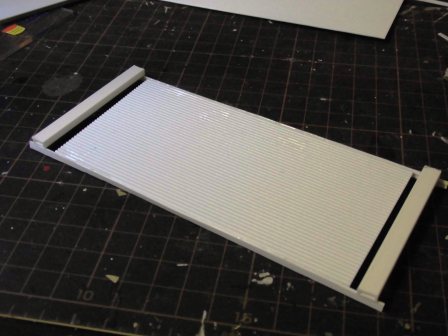

さて看板を置くフレームを作ります。大枠を作ります。 |

|

|

|

|

|

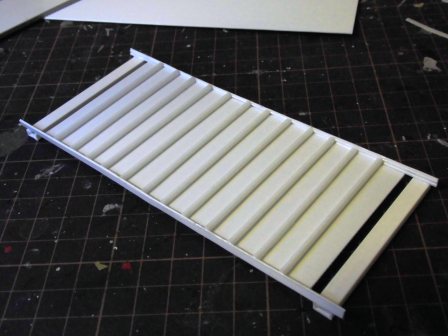

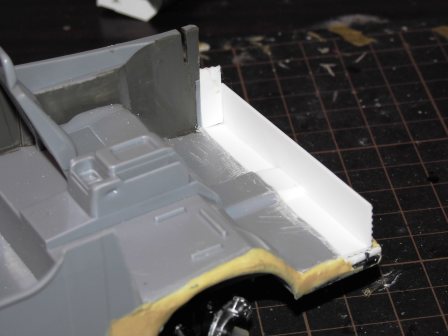

滑り止めのついたプラ板を置きます。 画像でこの種の車を確認すると滑り止めは必ず付いています。適当なプラ材があって助かりました。 |

|

|

|

|

|

裏側にパイプを貼って補強します。 百人乗っても大丈夫ではありませんが、この上で演説する程度には補強で来ていると思います。 |

|

|

|

|

|

看板はこんな感じで取付ます。フレームの塗装がまだなので置いただけです。 |

|

|

|

|

|

大きさを確認するため車体に載せてみました。実際は取付金具で少し屋根から浮いています。 今日はココまで。 |

|

|

|

|

|

ダッシュボードの足回り付近が後ろに下がっています。ドアを自然に開けるには7mmばかり前に延長する必要があります。 |

|

|

|

|

|

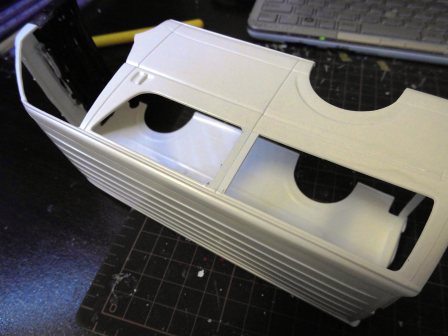

ハイエースには営業用車両がありますが、このキットは乗用車バージョンのようでリアの窓が一体になっていました。 改造車はもちろん営業用なので窓を分割します。間にプラ材を入れて仕切にします。 |

|

|

|

|

|

窓の四隅を処理するためにRのついたプラ材を作ります。 |

|

|

|

|

|

四隅に取り付けて終わり。軽くペーパーがけして車体色を塗っておきます。 |

|

|

|

|

|

看板の左右は出来ているので、前後の板を作ります。前方には自分のポスターを貼っている写真があったので貼っておきます。 |

|

|

|

|

|

看板の上に蛍光灯がありました。まったく面倒ことをさせてくれます。 外枠を適当なプラ材で作りガルグレーでぬります。 蛍光灯は白の2mmのプラ棒を使います。両端をガルグレーで塗って、ガラス部分はもとの素材の色を生かします。 |

|

|

|

|

|

こんな感じで蛍光灯が付いています。 |

|

|

|

|

|

車体に載せてみます。 う〜ん、またツマラぬモノを作ってしまったか… 次はあの迷惑なスピーカーを何とかしないといけません。 |

|

|

|

|

|

製作中のお友達と一緒に並べてみました。 今日はココまで。 |

|

|

|

|

|

乗用車用のこのキットにはスモークグラスの車窓が入っていましたが、営業車を改造しているので透明なガラスで無いとダメです。 透明プラ板に型を写して切り取り窓に付けました。 |

|

|

|

|

|

後ろはこんな感じ。 |

|

|

|

|

|

前面にもポスターが確認できたので貼っています。 でも、これって「痛車」みたいに何処かのメーカーがキットのシリーズにしてくれませんかねぇ。「●●議員、平成●●年総選挙バージョン」って…商売にならないから無理か。いやいや、特注で作って事務所に飾ると次回も当選するというジンクスの噂を流して… |

|

|

|

|

|

ドナ・ドナ・ドナ、ドナドナ〜 と、事故をした後に牽引されている写真ですが、梯子とポスターを発見! しっかり資料を見るんだ!との大和魂さんの教え通りです。 |

|

|

|

|

|

2mmのプラ棒で梯子を作り、フラットアルミで塗装します。形状は他の同類車両の画像で確認して作ります。 |

|

|

|

|

|

ナンバープレートの右に梯子、左にポスターです。 |

|

|

|

|

|

看板が乗るとこんな感じです。 今日はココまで。 |

|

|

|

|

|

先日取り付けた梯子ですが、確かにこの写真では確認できます。 ですが… |

|

|

|

|

|

この写真には付いていません。また、この写真はドナドナされていますが、上の写真は良く見ると自走しています。警察がいますので時系列的には下の方が古く、上の方が後ということになります。では2台あったのかというと、看板がずれていますのでやっぱり一台の同じ車をみていることになります。 梯子はどうなっているのか謎です。 |

|

|

|

|

|

それと別の写真でフロントガラスに、何かついています。 あれが、こうして、ああなったと考えれば、やはりこれはあれでしょう。 となれば、再現しない訳にはいきません、 |

|

|

|

|

|

後ろの看板にもポスターがあったので増刷です。ナンバープレートもキットのデカールでは明らかに違う(大阪ナンバーでした)ので作ります。 |

|

|

|

|

|

やはりこの種の車には必要なモノがスピーカーです。しかし1/24のキットでこんなものはありません。となれば自作あるのみですが、こういった曲面が多いモノは難しいのです。 そこで、ここはトコトン流のペーパークラフトの出番です。 |

|

|

|

|

|

あれこれ試して試作品ができました。こんな感じでスピーカーに見えます。 |

|

|

|

|

|

もう3つ作りました。全部で4個です。 |

|

|

|

|

|

取付金具も厚紙でつけます。 |

|

|

|

|

|

あとは、サフ、磨き、サフ、塗料(ニュートラルグレイ)で塗って出来上がり。養生してから看板に取付ます。 今日はココまで。 |

|

|

|

|

|

スピーカーの縁をどうするか思いつかなかったので放置していましたが、ふとリード線が使えないか思いつきました。 灰色のリード線を丸い縁に貼りつけてみました。何となく雰囲気がそれらしくなったので、まとめて4つ施業完了です。 短いのですが、今日はココまで。 |